何为 “临终关怀” ?

2019年,我国发布了首部《心理健康蓝皮书》,报告中指出,老年人在进入75岁之后,心理健康指数显著下降。

2016年发布的《“健康中国2030”规划纲要》提出,“要覆盖全生命周期,针对生命不同阶段的主要健康问题及主要影响因素,确定若干优先领域,强化干预,实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障,全面维护人民健康。”

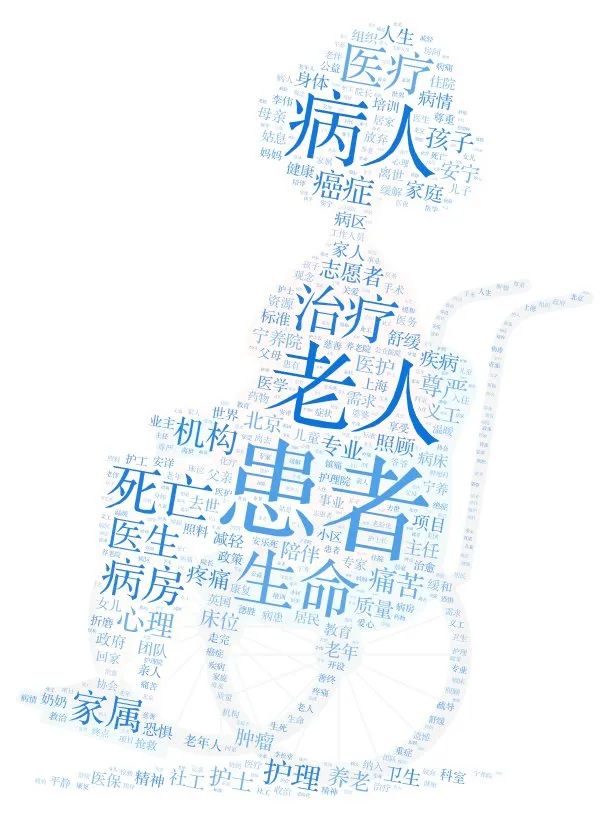

所谓临终关怀就是对生命即将结束的患者及其家属提供全面的身心照顾。西塞丽·桑德斯(Cicely Saunders,1918-2005)于1967年在伦敦西南部创办的圣克里斯托弗临终关怀院(St.Christopher´s Hospice)是世界上第一所现代意义上的临终关怀机构。但在中国古代流传了几千年的孝文化,早已阐述了这一概念。《大道之行也》中写道:“使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”

目前,我国临终关怀的服务机构多为医院或养老院。分为医院、社区和家庭三种:医院大多设立临终关怀科,或者单独附属医院,也存在社会机构,比如宁养院等;社区模式是在社区中设立宁养中心,患者可在所属社区休养;家庭模式是最常见的临终关怀模式,患者在生命的最终阶段回归家庭生活,享受生命最后的时光,这与中华民族几千年的传统文化习俗是分不开的,也即“落叶归根”,体现了社会大众普遍的死亡观。

由于我国的传统文化习俗,大众对于“临终”的概念还较为难以接受,普遍认为临终关怀就是放弃治疗“等死”,在最初开展的活动中,出现了很多排斥的现象,特别是在思想还不太开放的地区,接受新事物显得更加艰难。在传统观念中,子女为了所谓的“孝道”,在父母临终时依然强行采用各种最优质的医疗资源,如气管插管,虽然可以暂时维持患者的生命体征,但所起到的治疗作用却是微乎其微,这既造成了医疗资源的浪费,也加剧了病人的痛苦,使病人在折磨中结束生命。

乌尔里希·贝克认为现代社会本质上是风险社会,人类从出生到死亡的整个生命过程中,需要依靠各种保障。临终关怀作为生命最后阶段的保障,其重要性显得越来越强。当今社会,人们越发重视生命的质量,更愿意选择一种有尊严的方式去结束生命,如何满足人们的这种需求,需要相关专家学者和社会人士进行不断的探索,根据实际情况制定不同的发展模式。

《师传》有言:“人之情,莫不恶死而乐生。”厌恶死亡,是人类正常的反应,但没有人可以逃避死亡,人类唯一可以做到的,就是选择自己死亡的方式。